Oro, un metallo divino

L’oro accompagna da sempre la storia dell’uomo perché, con la sua lucentezza inalterabile e la sua rarità, è stato da sempre associato al divino, alla regalità, all’immortalità e al potere.

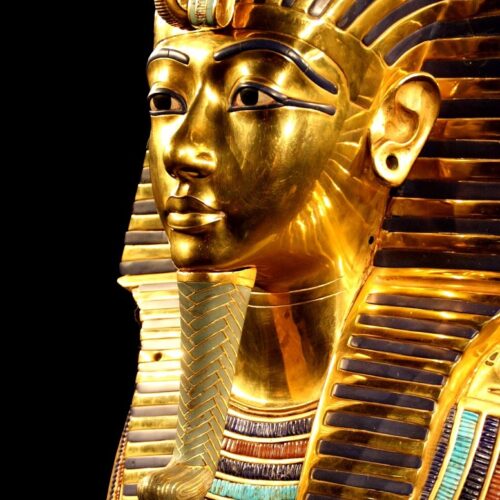

Nell’antico Egitto, l’oro era considerato la “carne degli dei” e veniva utilizzato per realizzare oggetti sacri, gioielli e maschere funerarie. I faraoni, figure divine sulla Terra, venivano sepolti con tesori d’oro per garantire loro una vita eterna nell’aldilà.

Nell’antica Roma la moneta d’oro ebbero un ruolo fondamentale nell’economia e nella politica dell’Impero, evolvendo nel tempo sia nella forma che nel valore. C’era per esempio l’Aureo, che sul dritto presentava l’effige dell’imperatore, mentre sul rovescio erano raffigurate divinità, allegorie o scene di eventi significativi: troviamo monete per Tiberio, per Caligola, per Settimio Severo e così via.

Proprietà uniche

L’oro, dal punto di vista chimico, è un elemento di transizione con simbolo chimico Au (dal latino aurum) e numero atomico 79. Ciò significa che i suoi atomi hanno 79 protoni nel nucleo. Questo metallo nobile è anche estremamente duttile, malleabile e resistente alla corrosione, caratteristiche che lo rendono ideale per essere lavorato e modellato quasi all’infinito. Inoltre, l’oro è un ottimo conduttore di elettricità e calore, proprietà che lo hanno reso prezioso anche in campo tecnologico.

Benefici per la salute

Oltre al suo valore estetico e simbolico, all’oro sono state attribuite diverse proprietà benefiche per la salute. Nella medicina tradizionale, l’oro veniva utilizzato per curare diverse malattie, come l’artrite, l’insonnia e la depressione. Anche l’Ayurveda, l’antica medicina indiana, riconosce le proprietà curative dell’oro, utilizzato in alcune preparazioni per rafforzare il sistema immunitario e migliorare la vitalità.

Non solo!

L’oro proteinato

Avete mai sentito parlare dell’oro proteinato? Questo è un composto che si ottiene legando l’oro a proteine, solitamente albumina. Questa combinazione conferisce all’oro una maggiore solubilità e biodisponibilità, rendendolo più facilmente utilizzabile dall’organismo. All’oro proteinato vengono attribuite diverse proprietà, tra cui:

- Effetti antinfiammatori: l’oro è noto per le sue proprietà antinfiammatorie e viene utilizzato in alcune terapie per l’artrite reumatoide;

- Miglioramento della funzione cognitiva: alcuni studi suggeriscono che l’oro proteinato possa avere effetti benefici sulla memoria e sull’apprendimento;

- Effetti antiossidanti: l’oro è un antiossidante che può aiutare a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi.

Sebbene la ricerca scientifica sull’oro proteinato è ancora in fase iniziale, questo composto viene utilizzato in diversi ambiti, dalla medicina, in alcune terapie per l’artrite reumatoide e altre malattie infiammatorie, alla cosmetica, in prodotti per la cura della pelle per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie ma anche come integratori alimentari per migliorare la funzione cognitiva e il benessere generale.

L’oro: un ingrediente che brilla di storia e … sapore!

Da secoli presente sulle tavole, l’oro alimentare ha finalmente trovato un modo per esprimere il suo gusto.

Già 4000 anni fa, gli Egizi, venerando l’oro come “carne” degli dei, lo consumavano come cibo sacro per avvicinarsi alle divinità e ottenere la loro benevolenza. La sacralità dell’oro legata al cibo era un concetto diffuso anche in Cina e Giappone.

Ma furono le sfarzose corti italiane del Medioevo e del Rinascimento a utilizzare l’oro come ingrediente di lusso, simbolo di ricchezza e potere. Galeazzo Visconti, nel 1386, per le nozze della figlia, offrì pietanze, tra cui pesci e volatili, ricoperte di sottili foglie d’oro.

A Venezia, nel 1561, durante una celebrazione, pane e ostriche furono serviti con una scintillante copertura dorata. Nella stessa città, le monache del Convento di Santa Maria Celeste incorporavano l’oro nell’impasto dei bussolai, i tradizionali biscotti veneziani.

A Padova, nel Cinquecento, l’uso dell’oro alimentare era talmente diffuso che il Consiglio cittadino decise di regolamentarlo, stabilendo un limite di due portate con foglie d’oro nei banchetti nuziali.

Nel XVII secolo, l’oro passò dal cibo alle medicine. Era consuetudine ingerire, a fine pasto, una pillola rivestita di metallo prezioso, considerata una panacea per ogni male. Da qui, il detto “indorare la pillola”.

Tuttavia, sebbene si possano riconoscere le proprietà antinfiammatorie dell’oro, nessuno può affermare che abbia un sapore, se non quello del lusso.

L’azienda fiorentina Giusto Manetti Battiloro, eccellenza nella produzione di foglie d’oro dal 1600, ha finalmente colmato questa lacuna. Dopo due anni di ricerca, in collaborazione con la Enrico Giotto di Scandicci, azienda storica specializzata in aromi, è riuscita a brevettare un metodo che permette di “infondere” nelle briciole d’oro il gusto di tartufo, vaniglia, lime, olio d’oliva, fragola e mentuccia. L’oro commestibile aromatizzato, una vera rivoluzione per il settore!

Infine come non citare, in questa breve passerella culinaria, Gualtiero Marchesi, che negli anni ’70, aveva sorpreso tutti, arricchendo il suo iconico risotto allo zafferano con una foglia d’oro.

L’oro oggi

Oggi, l’oro continua ad essere un metallo prezioso, utilizzato in gioielleria, oreficeria e investimenti. Grazie alle sue proprietà uniche, l’oro trova impiego anche in campo medico, ad esempio nella realizzazione di protesi e impianti, e in campo tecnologico, nell’elettronica e nelle nanotecnologie.

L’oro, con la sua storia millenaria e le sue proprietà straordinarie, rimane uno dei metalli più affascinanti e apprezzati al mondo. Il suo valore va oltre l’aspetto economico e simbolico, tocca le corde profonde dell’immaginario collettivo e continua ad ispirare artisti, scienziati, sognatori e … visionari.

Chiara Morelli

© Riproduzione riservata

Photo credits

” Un abitante del villaggio locale alla ricerca di oro e gemme in Thailandia ” di Captain Kimo è distribuito con licenza CC BY-NC-ND 2.0 .